|

|

45 Jahre Partnerschaft zwischen Ratten in der Steiermark und Waldalgesheim |

|

|

100+1 Jahre Freiwillige Feuerwehr Waldalgesheim |

|

|

|

|

|

Drei-Familienwohnhaus auf dem Gelände des „Alten Pfarrhauses“, Neustraße, bezugsfertig |

|

|

Kunstrasenplatz/Sportgelände an der Waldstraße wird seiner Bestimmung übergeben |

|

|

Gelände der Katholischen Kirchengemeinde mit Pfarrhaus, Wohnhaus, Pfarrheim und KiTa Regenbogen geht in den Eigentum der OG Waldalgesheim über |

|

|

Beginn der zweijährigen Corona-Pandemie, die das Gemeinde- und Vereinsleben lahmlegt |

|

|

Einweihung Bewegungsraum/Sportgelände Waldstraße |

|

|

Solarleuchten ergänzen die LED-Straßenleuchten |

|

|

Seniorenpflegeheim „Carpe Diem“ in der Neustraße nimmt Betrieb auf |

|

|

Ortsbürgermeister Stefan Reichert im Amt bestätigt |

|

|

Ortsbeleuchtung auf energiesparende LED-Beleuchtung umgestellt |

|

|

Einzug in den umweltfreundlichen Rathaus-Neubau in der Kreuzstraße 2 |

|

|

Baugebiet „Waldstraße III“ mit 60 Bauplätzen fertiggestellt |

|

|

Erneuerung des Sporthallenbodens in der Keltenhalle sowie Einbau energetischer Fenster in der Sporthalle |

|

|

Erweiterung der „Rattener Stube“/ Keltenhalle |

|

|

Beginn der umfangreichen Ausgrabungen im geplanten Baugebiet „Waldstraße III“ mit Funden ab der Altsteinzeit (100.000 bis 40.000 vor heute) durch die Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie Mainz |

|

|

Umzug in das Ersatzrathaus, Provinzialstr. 27 |

|

|

Verheerender Brand im Rathaus, Provinzialstr. 29 |

|

|

8., 9., und 10. Windrad wird fertiggestellt |

|

|

RuheForst Rheinhessen-Nahe wird erweitert durch 2. Teilabschnitt |

|

|

Fertigstellung der L214 in der Ortsdurchfahrt |

|

|

Stefan Reichert zum Nachfolger von Ortsbürgermeister Dr. Gerhard Hanke gewählt |

|

|

6. und 7. Windrad geht ans Netz |

|

|

5. Windrad wird in Betrieb genommen |

|

|

50 Jahre Katholische Kirche St. Dionysius |

|

|

Fertigstellung der Solar-Carports an der Waldstraße |

|

|

Vier große Windräder mit einer Leistung von bis zu 9,2 Megawatt für rund 6.000 Haushalte gehen ans Netz |

|

|

Fünf Photovoltaikanlagen auf den Dächern der fünf Gemeindehäuser installiert |

|

|

RuheForst Rheinhessen-Nahe nimmt seinen Betrieb auf |

|

|

Großes Jubiläum für drei Vereine: der Männergesangverein feiert sein 125-jähriges Bestehen, SV „Alemannia“ Waldalgesheim wird 100 Jahre alt und die Malteser bestehen seit 50 Jahren, der RuheForst Rheinhessen-Nahe im Waldalgesheimer Wald wird eröffnet |

|

|

Photovoltaikanlage auf der Keltenhalle in der Neustraße installiert |

|

|

1. Kinderfest im neuen Familienpark, Einweihung Kunstrasenplatz am Sportplatzgelände

|

|

|

neue Platzgestaltung an der Katholischen Kirche |

|

|

Waldalgesheim hat über 4.000 Einwohner

|

|

|

Photovoltaik-Freiflächenanlage auf Genheimer Gemarkung entlang der L214 zwischen Waldalgesheim und Stromberg geht ans Netz

|

|

|

Baugebiet „Waldstraße II“ mit 59 Bauplätzen fertiggestellt

|

|

|

Baugebiet „Waldstraße I“ mit 50 Bauplätzen ausgewiesen, Biomasse-Heizwerk geht ans Netz

|

|

|

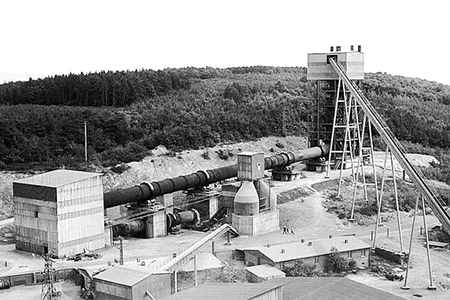

Ankauf des ehemaligen Bergwerkgelände unterhalb der „Grube Doktor Geier“ durch die Ortsgemeinde als Naturschutzgebiet, Großbrand am alten Bergwerk

|

|

|

Ehemalige „Grube Doktor Geier“ wechselt den Besitzer

|

|

|

Baugebiet „Römerstraße“ mit 120 Bauplätzen fertiggestellt

|

|

|

Abschluss der Renovierungsarbeiten „Alte Schule“ Genheim

|

|

|

Fertigstellung des Gewerbegebietes „Römerstraße“

|

|

|

erste Direktwahl des Ortsbürgermeisters

|

|

|

Bau des kommunalen Kindergartens in der Hollerstraße

|

|

|

Bau der Keltenhalle in der Neustraße

|

|

|

Waldalgesheim feiert mehrere Tage sein 1.200-jähriges Bestehen und zählt 2.750 Einwohner (inkl. Genheim)

|

|

|

Waldalgesheim wird Partnergemeinde von Ratten in der Steiermark

|

|

|

Die Grube „Dr. Geier“ wird am 31. Dezember geschlossen, die Gemeinde erwirbt von der Firma Mannesmann große Flächen in der Nähe des Ortes

|

|

|

Genheim wird Ortsteil von Waldalgesheim, Waldalgesheim gehört zum Landkreis Bingen, Verbandsgemeinde Bingen-Land (heute: VG Rhein-Nahe)

|

|

|

Einweihung der neuen katholischen Kirche in der Kirchstraße

|

|

|

Fertigstellung der neuen Schule in der Schulstraße

|

|

|

Einweihung der neuen evangelischen Kirche in der Kreuzstraße

|

|

|

Gründung des Männergesangsvereins „Liederkranz“ Genheim

|

|

|

Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Waldalgesheim

|

|

|

Gründung einer sogenannten „Kinderbewahrschule“, Vorläuferin des katholischen Kindergartens

|

|

|

Tagesanlage „Dr. Geier“ wird auf dem „Stöckert“ errichtet

|

|

|

Gründung SV Alemannia Waldalgesheim

|

|

|

Gründung des Karnevalvereins Waldalgesheim

|

|

|

Einstellung der Arbeiten in der Grube „Braut“ bei Walderbach

|

|

|

Gründung des Bergmannsvereins „Glück Auf“ Waldalgesheim und Umgebung

|

|

|

Waldalgesheim zählt 1.162 Einwohner, Gründung eines Männergesangvereins

|

|

|

Einweihung der katholischen Kirche

|

|

|

Entdeckung des Fürstengrabes durch Peter Heckert

|

|

|

Grundsteinlegung der katholischen Kirche, Fertigstellung 1870

|

|

|

Katholisches und evangelisches Pfarrhaus werden in der Provinzialstraße gebaut

|

|

|

Abbau von Roteisenerz in der Grube „Braut“

|

|

|

Landstraße zwischen Stromberg und Bingen wird ausgebaut, katholische Schule in der Hochstraße und evangelische Schule in der Provinzialstraße werden errichtet

|

|

|

Bau der Schule in Genheim

|

|

|

Wiener Kongress beendet die französische Herrschaft im Rheinland, Rheinland und Waldalgesheim werden preußisch

|

|

|

Frieden von Luneville, das Rheinland wird französisches Staatsgebiet

|

|

|

Preußische Truppen überrennen die französischen Stellungen bei Waldalgesheim in der „Seeflur“

|

|

|

Im Zuge der französischen Revolution besetzen französische Truppen das Rheinland und somit auch Waldalgesheim

|

|

|

Waldalgesheim hat 458 Einwohner

|

|

|

Waldalgesheim gehört endgültig zur Kurpfalz

|

|

|

Erstmals Schulunterricht in Waldalgesheim

|

|

|

Kurfürst Friedrich I von der Pfalz erwirbt Teile des Dorfes Waldalgesheim

|

|

|

Waldalgesheim ist im Besitz mehrerer Herrschaften, Besitz wechselt fortlaufend

|

|

|

Urkundliche Erwähnung von Waldalgesheim ebenfalls in Urkunde des Klosters Lorsch

|

|

|

Urkundliche Erwähnung von Genheim in einer Urkunde des Klosters Lorsch

|

|

|

Christianisierung der Region

|

|

|

Fränkische Besiedlung, Franken gelten als die eigentlichen Gründer unserer Dörfer

|

|

|

Die „Via Ausonius“, eine römische Fernstraße von Mainz nach Trier durchquert die Gemarkung, römische Villen in Waldalgesheim und Genheim

|

|

|

Waldalgesheimer „Fürstengrab“ entsteht, keltische Besiedlung

|

|

|

verschiedene Siedlungsplätze in der „Nauwiese“ und in der „Rattener Straße“

|

|

|

erste nachweisbare Spuren menschlicher Siedlung

|